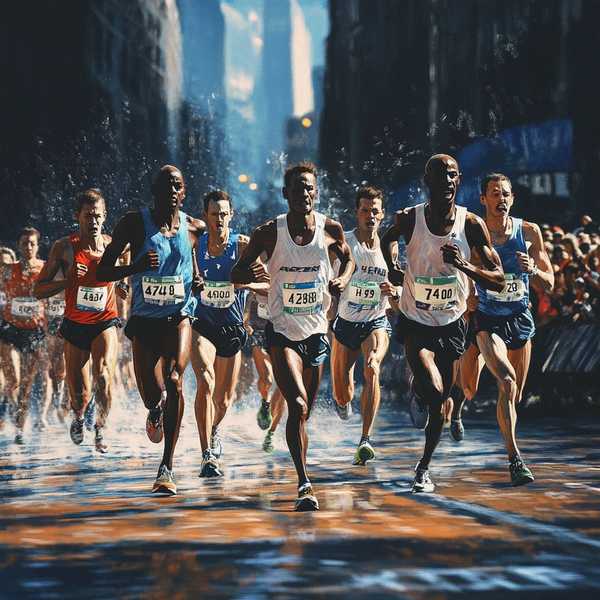

说到马拉松,大家第一反应肯定是那个让人又爱又恨的数字——42.195公里。为啥不能凑个整?比如40公里,或者干脆50公里一步到位?这得从一场“皇家任性”说起。1908年伦敦奥运会,英国王室为了能在温莎城堡的阳台上看起跑,硬是把起点挪到了自家门口,终点又非要设在体育场的皇家包厢前。一测量,好家伙,26英里385码,换算成公制就是42.195公里。就这么“随便一量”,竟成了百年标准!

古希腊士兵的“快递单”

传说公元前490年,希腊士兵菲迪皮茨(名字版本多到能凑一桌麻将)从马拉松平原狂奔40公里到雅典,喊完“我们赢了!”就累趴下了。这剧情听着像外卖小哥送餐送到虚脱,但人家可是用命换来了马拉松的灵感。第一届奥运会马拉松只有40公里,后来才被英国人的“皇家定制路线”强行加戏到42.195公里。多跑的2公里纯属“王室特供”。

丈量员的“强迫症”

你以为42.195公里是随便画条线?错!赛道丈量员得骑着装“琼斯计数器”的自行车,像强迫症一样反复测量,误差不能超过千分之一(相当于少跑一步都不行)。要是路上遇到冰雹大雨?照样得扛着!毕竟,没有他们的“龟速骑行”,何杰破中国纪录时可能得多绕两圈。

跑者的“数学噩梦”

跑到40公里时,你以为胜利在望?错!还有2.195公里的“绝望附加题”。这就像吃泡面最后一口发现还有调料包没撕开。专业选手靠“人均计算器”的大脑精准配速,而业余选手只能边跑边骂:“谁发明的零头?!”

马拉松的“野生亲戚”

嫌42.195公里不够刺激?还有“超马”(100公里起步)和“珠峰马拉松”(海拔5000米开跑)等着你。甚至南非“五大马拉松”更野——赛道根据狮子、大象出没范围临时定!相比之下,标准马拉松简直是“养生慢跑”。

中国马拉松的“进化论”

从1910年南京首场“三天分段跑”,到如今每年600多场赛事,中国跑者终于不用像古人那样“跑断腿送信”了。何杰2小时06分57秒的纪录背后,是丈量员熬夜画线、组委会狂灌红牛的集体狂欢。下次跑马时,记得感谢这群“幕后卷王”。